Câncer é a escrita sombria da vida, mas também o chamado para que ciência, cultura e afeto se unam no mesmo gesto de cuidado.”

— Giovani Miguez

a Antonio Tadeu Cheriff dos Santos*

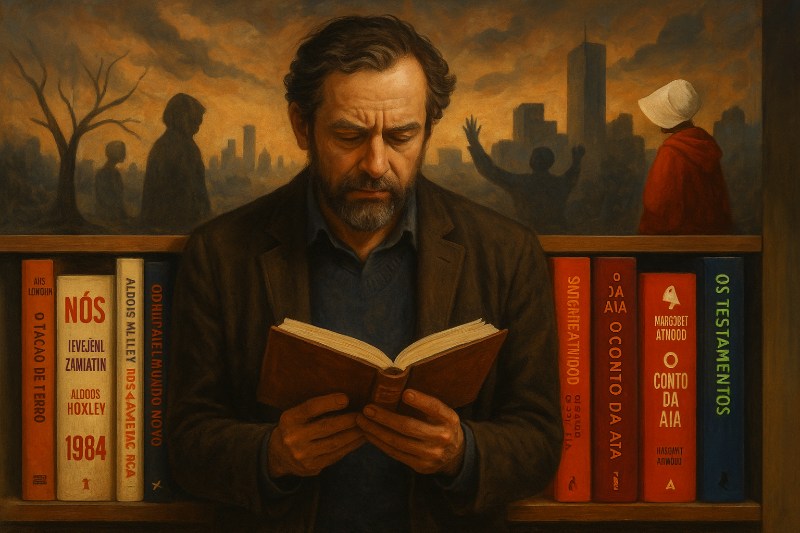

Desde a “bile negra” dos antigos até a enunciação genética contemporânea, o século nomeou o indizível para poder tocá-lo. Assim foi e é com o câncer. Ao chamá-lo de “imperador”, como registra a narrativa de Mukherjee, erguemos uma corte de símbolos: poder, expansão, obediência do tecido ao decreto da célula rebelde. Ao declará-lo “guerra”, como critica Sontag, convocamos batalhas íntimas e públicas, alinhamos pacientes em trincheiras de discursos e submetemos o cuidado à lógica do vencedor e do vencido.

Ambas as metáforas iluminam e ferem: ajudam a ver, mas, ao mesmo tempo, ofuscam, porque já chegam com uma gramática de comando — e quem comanda a palavra, comanda o possível. Tomar o câncer apenas como objeto biológico e cultural é recusar o conforto das narrativas únicas. O que se chama doença ensaia, no corpo, um drama de escalas: célula, organismo, pessoa, mundo.

Três cenas sustentam, como veremos a seguir, esse palco — o corpo como hábitat, o corpo em hábito, o corpo como habitante —, e cada uma convoca saberes que não cabem em uma só disciplina.

O corpo como habitat

No corpo como hábitat, a ontogênese do organismo multicelular é o primeiro território. A arquitetura viva se sustenta em tensões — a “tensegridade” de Ingber, na qual microtúbulos e filamentos projetam forças, distribuem estabilidade, guardam a possibilidade do movimento.

Aqui, o câncer aparece como desordem de construção de nichos celulares: ambientes micro que alimentam a sobrevivência do que não coopera, circuitos de sinalização que, nutridos por pequenas vantagens evolutivas locais, escapam ao equilíbrio das regras do conjunto.

Palavras como “imperador” tornam-se sedutoras porque dão rosto político ao que é, em parte, uma economia íntima de matéria e energia. Mas basta chamar de império para que, sem querer, naturalizemos a tirania: se há coroa, há súditos; se há súditos, há obediências.

A metáfora, então, começa a legislar o diagnóstico.

O corpo em hábito

No corpo em hábito, a cena se alarga. O organismo, que antes se apresentou como cidade de células, revela que vive em cidades humanas: trabalha, come, respira, teme, ama — e nisso deposita, à sua revelia, inscrições ambientais.

A antropologia médica de Laín Entralgo ensina a ver a biografia como ecologia: dietas, exposições, ritmos de trabalho e descanso, desigualdades que não aparecem em lâminas, mas escrevem, de modo lento e eficaz, predisposições.

Câncer, aqui, não é apenas proliferação celular: é assinatura social. Chamar de “guerra” uma doença cuja gênese se associa à fome, ao ar poluído e aos turnos de 12 horas é deslocar para o indivíduo uma batalha que foi preparada por políticas e mercados.

Vence-se pouco quando se lutam as guerras erradas.

O corpo como habitante

Chega, então, o corpo como habitante — não apenas habitando a casa-organismo ou a cidade-hábito, mas um mundo em crise civilizatória, como alerta Echeverría.

O modo de produção do habitat planetário reconfigura riscos: monoculturas, petroquímica, desertificação, alimentações ultra-processadas, tempos acelerados que confundem cuidado com consumo.

A antropologia do câncer — em Surawy-Stepney, Caduff, Valadez-Blanco — mostra que o tumor também é linguagem do tempo histórico; produto e testemunha de nossas formas de vida. O nicho já não é só microambiental: é geopolítico.

O paciente, nesse último ato, é também cidadão ecológico: sua carne fala a língua do clima, da terra, dos resíduos, do trabalho.

Questionar as metáforas

Dizer que o câncer é “imperador” ou “guerra” simplifica, porque apaga essas três escalas. Sontag nos obriga a retirar os capacetes para ouvir o doente sem continência militar; Mukherjee nos recorda que a história da cura é feita de tentativas, derrotas e inesperadas descobertas, não de proclamações triunfais.

As antropologias do câncer acrescentam que cada terapia é também gesto civilizatório: aplica uma filosofia do corpo, uma economia de tempo e um pacto social sobre vulnerabilidades.

A hipótese que nos guia é a de que a metáfora, quando inquestionada, governa o cuidado; quando criticada, educa o olhar. Não se trata de abolir imagens — isso seria abolir a própria linguagem —, mas de iluminá-las para que não governem sozinhas.

O tumor é inseparável da biografia

O risco epistemológico está em acreditar que a construção de nichos seja invariável em todas as escalas, como se da célula ao planeta vigorasse a mesma matemática. Essa reificação naturaliza a doença, como se fosse destino, e dilui histórias singulares.

É preciso, ao contrário, reintroduzir historicidade e diferença subjetiva: o tumor que cresce num corpo é inseparável da biografia que esse corpo testemunha. Cuidado é método, mas também tradução: o clínico, o pesquisador, a família e a cidade traduzem sintomas em escolhas — e toda escolha é uma ética. Daí a exigência de uma abordagem transdisciplinar e qualitativa, não para substituir o rigor biomédico, mas para completar seu horizonte.

Cartografias narrativas podem recolher as metáforas com que o paciente nomeia sua dor e sua esperança; análises de discurso rastreiam como mídia e políticas públicas distribuem imagens bélicas ou imperiais; etnografias clínicas observam o encontro entre protocolos e pessoas, onde muitas vezes nasce a iatrogenia simbólica; estudos de ecologia histórica correlacionam padrões de adoecimento a modos de vida e produção.

Ao lado disso, a biologia celular e molecular segue afirmando o que é inegociável: a especificidade tumoral, as vias de sinalização, a heterogeneidade intratumoral, a medicina de precisão.

Este ensaio poético, mas também científico e filosófico propõe, então, uma costura: onde a lâmina vê células, o texto escuta biografias; onde a estatística vê curvas, a literatura vê destinos; e uma não invalida a outra — ambas ampliam o real.

O cerne do problema

Para guiar a investigação, um fio: o problema não é apenas tratar tumores, é tratar metáforas. A pergunta: como as imagens públicas do câncer organizam práticas privadas de cuidado e decisões coletivas de saúde?

A hipótese de trabalho: metáforas bélicas e imperiais, por sua performatividade, tendem a estigmatizar e simplificar; já metáforas relacionais — as do tecido, da cidade, do jardim, do cuidado — favorecem práticas de escuta, corresponsabilidade e políticas sensíveis à desigualdade.

A justificativa é dupla: social, porque desarma estigmas e redistribui a culpa; científica, porque abre pistas de pesquisa qualitativa e integra achados biomédicos a contextos de vida; cultural, porque interroga os mitos contemporâneos, revelando onde a linguagem cura e onde fere.

Em busca de resposta científico-poética

Uma proposta de percurso emerge, não como lista burocrática, mas como andamento: primeiro, recolher o léxico corrente — nas páginas dos jornais, nos consultórios, nos lares —, distinguindo imagens que humanizam daquelas que humilham; depois, reconstituir a genealogia histórica dessas imagens, acompanhando, com Mukherjee, o caminho que vai da humoralidade aos genes, e, com Sontag, a crítica que denuncia a violência simbólica; a seguir, atravessar o campo antropológico, onde o corpo-hábitat encontra a microfísica da célula, o corpo-em-hábito expõe o trabalho e a comida, e o corpo-habitante revela o planeta; por fim, devolver ao cuidado práticas modeladas por essa travessia: consentimentos informados que falem a língua do paciente, comunicação clínica que não o aliste em batalhas involuntárias, políticas de prevenção que enfrentem determinantes sociais e ambientais, não apenas condutas individuais.

O objetivo — dito em linguagem de edital, mas guardando o ritmo do ensaio — é compreender como metáforas, narrativas históricas e abordagens antropológicas moldam a experiência do câncer, para propor um cuidado mais humano e uma pesquisa mais inteira.

No caminho, perseguem-se desdobramentos concretos:

- análise das metáforas dominantes e de seus efeitos no imaginário social e na adesão terapêutica;

- articulação crítica entre a história do câncer e a crítica das imagens, enfatizando tensões entre memória, ciência e cultura;

- integração de perspectivas antropológicas por meio das três cenas de escala, reconhecendo determinantes sociais e civilizatórios;

- desenho de um modelo qualitativo de investigação e intervenção que una biologia, clínica, antropologia, literatura e políticas públicas.

Em última instância, esta proposta afirma que não há cuidado sem gramática. Palavras são instrumentos: abrem ou fecham, ferem ou suturam. A clínica que chama “guerra” pode, sem desejar, recrutar culpas e silêncios; a política que vê “imperadores” pode, sem saber, legitimar fatalismos.

A língua do cuidado no horizonte

É preciso, portanto, escolher a língua do cuidado. Uma língua que reconheça o tumor como matéria — e por isso o enfrente com ciência —, mas também como discurso — e por isso o escute com humanidade.

O rigor do laboratório e a delicadeza da escuta não são alternativas: são duas mãos do mesmo gesto. Se o câncer habita a pessoa, a cidade e o planeta, o cuidado, para alcançá-lo, precisa habitar a biologia, a cultura e o tempo.

Não há epílogos para quem está em tratamento, há percursos. E neles cada metáfora precisa prestar contas: serviu para aliviar ou para oprimir? Ampliou a responsabilidade pública ou a despejou nos ombros privados?

Ao final, um compromisso: fazer da pesquisa uma clínica das palavras e das práticas; fazer do poema um instrumento de crítica; fazer da política de saúde uma arquitetura de nichos onde a vida — tensa, frágil, possível — encontre margem para persistir. Porque, entre o imperador e a guerra, há uma cidade de vozes; e é nela que o cuidado pode, enfim, aprender a falar.

__

* Este ensaio, apesar de poético, nasce de um longo tempo de reflexão científica e filosófica partilhada com meu parceiro de elucubrações, o enfermeiro Antônio Tadeu Cheriff dos Santos, doutor em Filosofia, que me honrou com sua co-orientação no mestrado e no doutorado. com quem tenho tido ao longo dos últimos dez anos incontáveis trocas. A ele agradeço e dedico este ensaio, pois sem ele eu não teria me permitido esta caminhada.